【解說】 作為中國(guó)西南鐵(tiě)路交通樞紐,成都北(běi)編組(zǔ)站總是那樣繁忙。這裏的鐵軌有一條通往重慶,它就是有新中國第一路之稱的成渝鐵路。

成渝鐵路的修建始於清末1909年,但(dàn)到新中國成立時,大(dà)部分路線依(yī)舊隻是地圖上的一條虛(xū)線。實際上,新中國建立(lì)之前,除東北三省外,中國鐵路的主幹線幾乎沒有一條能夠全線通車。那時候,中國的工業基礎幾乎為零,國家一窮二白,河山亟待重整。但是,正像毛澤東在新政協籌備會上豪邁(mài)宣示的那樣:“中國的命運一經操在人民自己的手裏,中國就將如太陽升起在東方那樣,以自己的輝(huī)煌的光焰普照大地。”

第三集 正道滄桑

【解說】 北京,天安門廣場,世界上最大的城市中心(xīn)廣場,它是(shì)中國從(cóng)衰落到崛起的見證。

新中國成立後,每逢十月一(yī)日和五月一日,天安門廣場都會被營(yíng)造出濃烈的節日氣氛,慶祝(zhù)新中國的生日和勞動(dòng)人民自己的(de)節日。1950年的5月1日,是新中國第一(yī)個五(wǔ)一國際(jì)勞動節。那天二十萬人的遊行隊伍在大雨中走了七個小時,當家做主的勞動者(zhě)從來(lái)沒有(yǒu)像今天這樣興高采烈、理直氣壯地慶祝自己的節日。

【解說】 新中國成(chéng)立僅僅八個月,無論內政還是外交,都已經展示了新的氣象。這年6月,毛(máo)澤東發出《為爭取國家財政經濟狀況的基本好(hǎo)轉而鬥爭》的號召,《中華人民共和(hé)國土地改革法》頒布。全國人民以前所未有的巨大熱(rè)情,投入到新中國的建設之(zhī)中。

然而,就(jiù)在這個滿目瘡痍的國家信心百倍、百業待舉的時候,戰爭不期(qī)而至。1950年6月25日,朝鮮戰爭爆發,隨即(jí)美國第七艦隊悍然侵入中國台灣(wān)海峽。十月,美軍(jun1)越過“三八(bā)線”,直接將戰火擴大到鴨綠江邊。麵對嚴(yán)重局麵,新生的共和國,決策異常艱難。

【采訪】 閻學通 清華大(dà)學當代國際關係研究(jiū)院院長

在這種條件下,很多人都(dōu)認為,我們1949年剛建立新中國,百業待興,需要集中精力搞經濟建設,沒有能力打仗,是毛澤東看到了如果不進行這場戰爭,我們將來麵臨的安全環境不會有根本性的改變。

【解說】 毛(máo)澤(zé)東和中共中央對形勢進行了全麵分析,做出了抗(kàng)美援朝、保(bǎo)家衛國(guó)的戰略決斷。中國(guó)人民(mín)誌願軍(jun1)連(lián)續進行了五次重大戰役,將戰線穩定(dìng)在“三八線”附(fù)近。

在這個櫥窗(chuāng)裏擺放著這樣一鏟土,取自朝鮮戰場。

【國家博(bó)物館講解員同期聲】

上甘嶺戰役是從1952年10月14日至11月25日,曆時四(sì)十三天。這鏟土就來自朝鮮戰場上的上甘嶺陣地,我們可以目測一下(xià)當時土(tǔ)和彈片的比例,幾乎可(kě)以(yǐ)達到一比一的(de)比(bǐ)例。

【解說】 在異常殘(cán)酷的戰(zhàn)爭中,敵人使用了除原子彈之外(wài)的幾乎(hū)所有現(xiàn)代化武器。而我誌願軍英勇頑強(qiáng)、舍生忘死、敢於勝利,打(dǎ)出了(le)新(xīn)中國的軍威、國威,譜寫了氣吞(tūn)山河的英雄壯歌(gē)!

1953年,“三八線”上的炮聲趨於平息。7月27日,中朝兩國人民及其軍隊經過三(sān)年的艱苦作戰和談判鬥(dòu)爭,終於迫使美國在停戰協定上簽(qiān)字(zì)。後來彭德懷曾豪(háo)邁地說:“西方侵略者幾百年來(lái),隻要在東方一個海岸上架起幾尊大炮就可以霸占一(yī)個國家的時代,一去(qù)不複(fù)返了。”

【解說】 全國人(rén)民在全力支援(yuán)抗美援朝戰爭的同時,以空前的愛國熱情,投入到國民經濟恢複和國家建設上來。

十多萬民工、一千(qiān)四百六十萬土石方、十四座(zuò)隧道、兩百多座大小橋梁、四百多個涵洞……完成這些艱巨任務,使用(yòng)的(de)工具僅僅是簡陋的十字鎬、大錘(chuí)、鋼釺、鋤頭和鐵(tiě)鍬。 很難相信,成(chéng)渝鐵(tiě)路(lù),這條曾被擱置了四十多年的鐵路,在新中國隻用了兩年的時間就全線貫通!在(zài)那段艱(jiān)難(nán)的歲月(yuè)中,新生的共和國堅持“邊打、邊穩、邊建”的方針,除成渝鐵路之外,鞍山鋼鐵廠、上海電機廠、塘沽新港……一批重(chóng)大工程相繼竣工。

在農村,土(tǔ)地改革的完成,使得三(sān)億多新解放區無地少地的農(nóng)民無償獲得了七億畝(mǔ)土地和生產資料,占(zhàn)中國(guó)人口(kǒu)絕大多數的農民翻身解放。

至1952年底,僅僅用了三年,工農業生(shēng)產就超過了曆史最高水(shuǐ)平(píng),完成了國民經濟恢複的工作(zuò)。

【解(jiě)說】 在國家博物館《複興之路》基本陳列的展櫃內,擺放著一件國家一級文物——第一個(gè)五年計劃的藍(lán)本,這在當年屬於絕密(mì)文件。1953年第一個五年計劃全麵展開。曾經積貧積弱(ruò)的農業中國,開始(shǐ)迅速走上一條工業強國之路。

長春,中國汽車工(gōng)業的(de)搖籃。1953年7月15日,就在這片市郊的荒野上,人們見證了一(yī)個曆史性的時刻。

就在這一天,六(liù)位年輕的建設者抬著鑲嵌有毛澤東手書的漢白玉,埋(mái)下了新中國汽車工業的第一塊基石。就此,連續三年(nián)不間斷的大會戰拉開帷幕。三年後,1956年的7月13日,在長春一汽嶄新(xīn)的總裝(zhuāng)線上,第一輛解放(fàng)牌汽車試製成功。

白手起家的中國人,在那個年代,創造了諸多的奇跡:新中國(guó)第(dì)一根無縫鋼管、第一架飛機、第一(yī)輛(liàng)卡車……掌握了自己命(mìng)運的中國人民,不斷樹立起(qǐ)新的裏程(chéng)碑。

1956年10月1日,新中國的第七個國慶節。遊行隊伍中,人們的臉上洋(yáng)溢著由衷的喜悅。這一年,第一個五年計(jì)劃提前完成。包(bāo)括蘇聯援建的項目,中國實際實施了九百二十一個大中型項目,工農業(yè)總產值平均每年遞增11.9%。短短五年(nián)間,我國工業建設和生產所取得的成就遠遠超過了舊中國的一百年。

【采訪(fǎng)】 柳建輝 中共中央黨校教務部主(zhǔ)任 教授

當時整(zhěng)個社會是一種很欣欣向榮的(de)景象,也是社會風氣最(zuì)好的一個時期。我認為與當時適時提出過渡時期(qī)的總路(lù)線有極大(dà)的關係。

【解(jiě)說(shuō)】 建國初期,中央就根據毛澤東的建議,創造性地提出了黨在過渡時(shí)期的總路線和總任務。那就是:要在一個相當長的時期內逐步(bù)實現國家的社會主義工業化,逐步實現對農業、手(shǒu)工業和資本主義工商(shāng)業的社會主義改造(zào)。

在逐步建立社會主義經濟製度的同時,社會主義政治製度(dù)建設也(yě)在穩步推進。

這塊中央人(rén)民政府的牌子,隨(suí)著1954年9月第一屆全國人民代表大會第一次會議的召開而成為了曆(lì)史的(de)見證。人民代表大會製度創造性地(dì)為國家一切權力屬於人民這一憲法原則的貫徹落實提(tí)供了(le)製(zhì)度保障。我國人(rén)民民主進入了全新的階(jiē)段。

與此同時,中國共產黨領導的多黨合作和政治協商製度(dù)在(zài)國家政治生活中發揮著(zhe)重要作用。在少數民族地區實行民族區域自治製度,促進民族平等、民族團結和(hé)地區發展。

1956年,社會主義三大改造(zào)基本完成,社會主義基本經濟製度在中國全麵建立,這預示著大(dà)規(guī)模的社會主義建設即將開始。

在新的(de)起點到來之際,毛澤(zé)東進行了大量的調查研究。1956年4月,毛澤東將(jiāng)這些探索和思考進行總結,發表了《論十大關係》的講話,這標誌著中國開始自主探索一條更適合自己(jǐ)的社(shè)會主義建設道路(lù),這為隨後召開的中共八大做了理論準備。

【毛澤(zé)東同期(qī)聲】

我們並沒有孤立的感覺,這樣我們就一定能夠一步一步地把我國建設成為一個偉大的社會主義工業化的國家。

【解(jiě)說】 黨的八大(dà)通過了第二個五年計劃的建議和新黨章(zhāng)。規定了黨和全國(guó)人民當前的主要任務(wù)是:集中力量發展(zhǎn)社會生產力(lì),實現國家(jiā)工業化,逐步滿(mǎn)足人民日(rì)益增長的(de)物質和(hé)文化需要。強調要堅持民主集(jí)中製和(hé)集(jí)體領導(dǎo)製(zhì)度,加(jiā)強黨和群眾(zhòng)的聯係。這次大會為社會主義建設事業的發展和黨的建設指(zhǐ)明了方向。

1957年2月,毛澤東在擴大的最高國務會議上,進一步總結(jié)了社會主義建設(shè)事業發展中的曆史經驗,創造性地闡述了社會主義社會(huì)矛盾(dùn)學說。

【解說】 以(yǐ)毛澤東為代表的中國共產黨人在探索建設社會主義的過程中(zhōng),做出了一係(xì)列理論創造,提出(chū)了一係列獨創性的理論觀點。此時的中國,強烈(liè)的民族自豪感交織著建設新國家的巨大熱(rè)情,匯聚成一股無窮(qióng)的力量。然(rán)而(ér),當對夢想的追逐變得超越了現實可能性時,人們逐漸忽視了理性的聲(shēng)音。

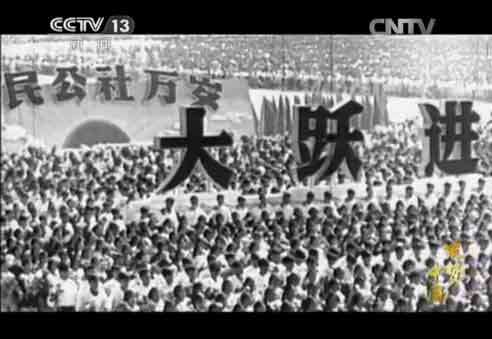

在“一五”建設的成就麵(miàn)前,從中央到地方,不少領導幹部滋長了驕傲自滿情緒,忽(hū)視經濟規律,急於求成。於1958年發動的“大躍進”和人民公社化運動,使(shǐ)社會主(zhǔ)義建設(shè)事業遭受嚴(yán)重挫折。1959到1961年,我國出現了建國以來最嚴重的經濟困難。

高漲的建設熱情和低迷(mí)的國民經濟,提醒著決策者。1961年1月,中共八屆九中全會(huì)在北京召開。毛澤東號召全黨要(yào)搞一個“實事求(qiú)是年”。隨後,全黨大興調查研究之(zhī)風。

【國家博物館講解員同期聲】

這(zhè)件是劉少奇在農村調研的筆記,日曆上所記錄(lù)的內容是(shì)周恩來的工作計劃和5月13日到(dào)農村調研的安排。還有這一件是陳雲在(zài)上海農村的調研報告。展櫃中展出的這幾本日記本和日曆(lì)上所記錄的內容就反映(yìng)當時的實際情況。

【解說】 1962年的七千人大會,發揚民主,初步總結了“大躍進”中的經驗教訓,統一了全黨認識。此後的幾年,國民經濟調整(zhěng)穩步推進。中國,從困難之中走(zǒu)了出來。

這群(qún)人像雕塑的原型,是來自於(yú)大慶油田的(de)建設者。“大躍進”之後,正當中國工業處於調整、壓縮(suō)局麵中,地質部門和石油戰(zhàn)線卻爆出(chū)了震動全國的(de)喜訊。1959年9月26日16時許,在鬆嫩平原大同小鎮(zhèn)附近,從一(yī)座名為“鬆基三井”的油井裏噴射出了黑色油流。第二年,油田投入開發建設。

這位躍入泥漿揮舞雙臂的人,就是大慶油田1205鑽(zuàn)井隊隊長、被(bèi)稱為(wéi)“鐵人”的王進喜。

【解說】 1959年,一批中國最優秀的科技專家突然從公眾的視線裏(lǐ)消失了,甚至(zhì)連他們的家人也不知道他們去了(le)哪裏。這個謎底直到五年之(zhī)後,才隨著大西北戈壁荒原上升起的蘑菇雲得以揭開。1964年10月16日,我國第一顆原子彈爆炸(zhà)成功。1967年6月17日,我國第一顆氫彈爆炸成功。1970年1月30日我國第一代遠程地地戰略導彈東風-4試(shì)射成(chéng)功。1970年4月24日,我國又(yòu)成功地把“東(dōng)方紅”人造地(dì)球衛星送上了太空。“兩(liǎng)彈一星”極大地增強了我國的國際地(dì)位,鼓(gǔ)舞了我國人民建設社會主義的信心(xīn)和民族自豪感。

在(zài)他(tā)們身(shēn)上體現(xiàn)的“熱愛祖國、無私奉獻,自力更生、艱苦奮鬥,大力協同、勇於登攀” 的“兩彈一星”精神,至今仍是(shì)我們民族的寶貴精神財富。

在那個艱苦創業的時期(qī),全心全意為人民服(fú)務的普通戰士(shì)雷鋒,鞠(jū)躬(gōng)盡瘁(cuì)死而後已的蘭考縣委書記焦裕(yù)祿,任勞(láo)任怨(yuàn)的平凡掏糞工人時傳祥,為保護集體財物與風雪搏鬥的草原英雄小姐妹等等,不斷湧現的英雄人物,成為那個時代精神的最好注解。他(tā)們的名字被人們爭相傳頌,至(zhì)今耳(ěr)熟能詳。英雄的篇章,書寫在(zài)中國的大地上(shàng),煥發起建設社會主義中國的強大(dà)精神力量。

【周恩來同期聲】

我們要在今後建設工作中,進一步認識(shí)建設的客觀規律,以便(biàn)利(lì)用這些規律,為我(wǒ)們的(de)社會主義事業服務,把我們的國家建設成為一個(gè)強大的社會主義國家。

【解說】 1964年底到1965年初,第三屆全國人大一次會議第一次完(wán)整、明確地提(tí)出了要把(bǎ)我國建設成為具(jù)有現代農業、現代工業、現代(dài)國防和現代科學技術的社會主義強國的目標。然而,四個現代化的宏偉戰略目標卻被“文化大革命”打斷了。1966年5月(yuè)到1976年10月的“文化大(dà)革命”是一場由領導(dǎo)者錯誤發動、被反革命集團利用,給黨、國家和(hé)各族人民帶來嚴重災難的內(nèi)亂。

即使在那段歲月裏,國家建設的腳步依然艱難前行(háng)。二十世紀六(liù)十年代中期,迫於當時嚴峻的國際環境,我國進行了一次生產力(lì)布局(jú)由東(dōng)向西轉移的戰略大調整,建設的(de)重(chóng)點在西南、西北。這就是著名的“三線建設”。

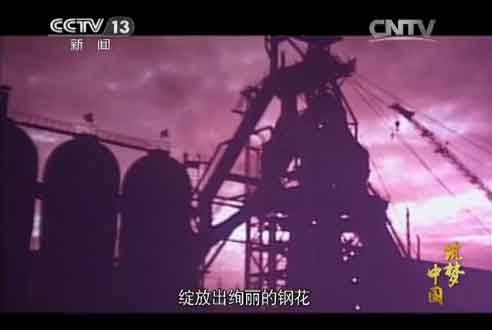

攀枝花,中國西部的工業(yè)新興城市。從這裏看去,對麵被金沙江(jiāng)環繞的這片區域就(jiù)是攀(pān)鋼集(jí)團所在地,被叫做“弄弄坪”。誰(shuí)能想到,二十世(shì)紀六十年代中期,這裏竟是“七戶人家一棵樹”的(de)荒蕪之地。從1964年開始,數(shù)萬建(jiàn)設者白天杠杠壓,晚上壓(yā)杠杠,三塊石頭架口鍋(guō),帳篷搭在山窩窩(wō),從“席棚設計院(yuàn)”裏繪製的藍圖(tú),終於在1970年7月1日綻放出絢麗的鋼花 。

【采訪】 李東(dōng)學 攀鋼運輸(shū)部紀委原副書記

高興得都睡不著覺,晚上從鞍山調來的那些老同(tóng)誌坐在一起嘮嗑都嘮這些。我們(men)國家富強(qiáng)了,我們就好辦(bàn)了。

【解說】 正是有(yǒu)了像這樣的建設者,我國國民經濟盡管受到“文革”衝擊而損失巨大,也(yě)仍然在很多領域取(qǔ)得了進展。其中包括一(yī)些(xiē)新鐵路和南京長江大橋(qiáo)的建成,一些技術先進的大型企業的投產,秈型雜交水稻(dào)的育(yù)成和推廣,等等。

【解說】 一個更為顯著的變化是在外交領域,在不斷(duàn)加深與亞、非、拉國家友誼的同時,二十世紀(jì)七十(shí)年代(dài),新中國一步步打開西方世界的封鎖(suǒ),為國家發展開拓了(le)新的空(kōng)間。1971年10月25日,第二十六屆聯(lián)合國大會(huì)恢複了中華人民共和(hé)國在聯合國的合法席位。四個月後,美國總統尼克(kè)鬆的專機降落在北京,他的此(cǐ)次行程(chéng),被稱作“改變世界的一周(zhōu)”。中美關係的突(tū)破與發(fā)展,成為二十世紀外交史上濃(nóng)墨重彩的一筆。

幾(jǐ)年後,領導中國進行改革開放的鄧小平對此評價說,我們能在今天的國際環境中著手進行四個現代化建設,不能不銘記(jì)毛澤(zé)東的功績。

【解說】 以毛澤東為核心的(de)黨的第(dì)一代中央領導集體帶領全黨全國各(gè)族人民完成了新民主主義革命,進行了社會主義改造,確立了社會主義基(jī)本製度(dù),成功實現了中國曆史上最深刻最偉(wěi)大的社會變(biàn)革(gé),為當代中國一切發展進步奠定了根本政治前提和(hé)製度基礎。在探索過程中(zhōng),雖然經曆了嚴重曲折,但(dàn)黨在社會主義建設中取得的(de)獨創性理(lǐ)論(lùn)成果和巨大成就,為新的曆史時(shí)期開創中國特色(sè)社會主義提供了寶貴經驗、理論準備、物(wù)質基礎。